今日は、7月12日(金)。

昨日 11日(木)は夕方から親戚のお通夜があり、トレーニングはお休みしました。

亡くなったのは母方の親戚(また従姉妹?)で、御歳94歳でした。

母は5年前(2019年)に81歳で亡くなっていますが、実は昨日お通夜があった方とは同じ名前。

親戚に同じ名前の人がいるって、なかなか珍しいと思います。

同じ名前の人が親戚にいる場合、周囲の人はどうやって区別するか…

私が子供の頃に、お盆や正月に母の実家に遊びに行ったときのこと。

母の父や兄弟・姉妹から、母は名前を「呼び捨て」にして呼ばれていました。

これに対し ”また従姉妹” の方は、名前の後に「〜ちゃん」をつけて呼ばれており、そこが区別のポイントでした。

二人は子供の頃からの仲良しだったそうで、名前が同じことも含め、お互いに「何か特別な絆」を感じていた…ということも聞いたことがあります。

(スピリチュアルな話になるので詳細は述べませんが、ちょっと不思議なこともあったそうな…)

そんなことから、私もその方には子供の頃から良くしていただきました。

亡くなられた方には、心からご冥福をお祈りいたします。

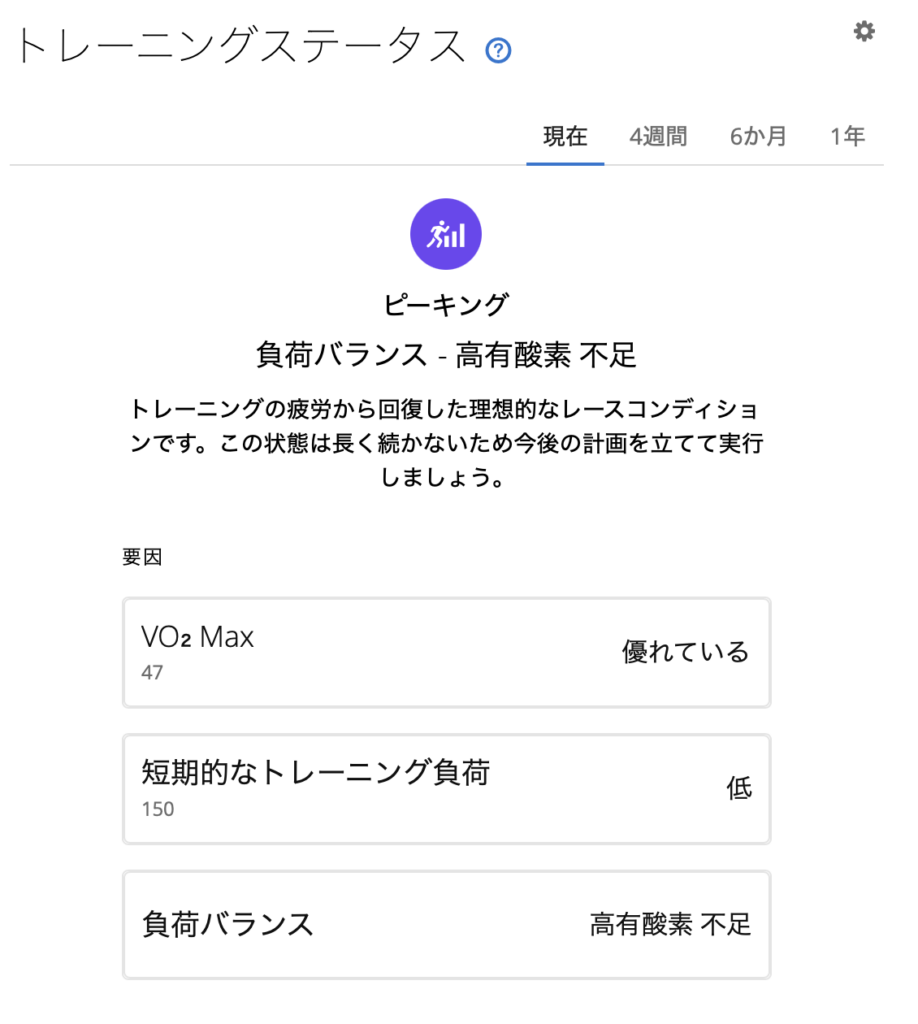

トレーニングをお休みしてしまったため、ちょっと気になるのがガーミン先生からの叱咤激励。

さて、それはどうなっているかというと…

なんと「ピーキング」。

「理想的なレースコンディション」だそうな。

(これまで、こんなのは見たことがないかも…)

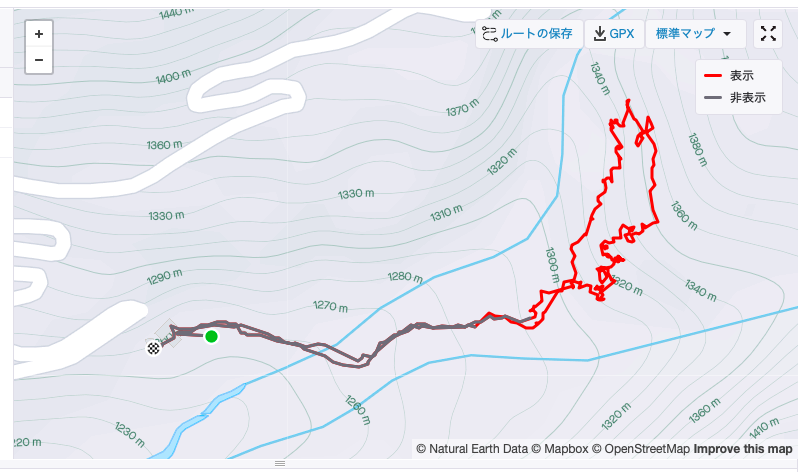

今週末の日曜日は、むぎーさん、もう一人の友人、そして私の3人で、ライドではなく「白山登山」に行く予定です。

今日あたりインターバルを行い、そして明日の土曜日を休養日にあてれば、「白山登山に向けた調整」としてはベストかもしれません。

ちょっと考えてみようと思います。

さて、「ピーク」つながりで…

現在、私は61歳。

これまで生きてきた中で、自転車以外にも、オートバイ、ギターなどに興味を持ち、これらについてはかなり夢中になってきました。

その中でギターについて言うと、興味を感じて実際にギターを弾き出したのは、小学校低学年の頃。

父がギターを持っており、そのギターは茶の間の押し入れの隅にしまってありました。

父は、時々そのギターを取り出して弾いていましたが、私も父の真似をして弾いているうちにギターが好きになりました。

まあ、「あるある」ですね。

その父が演奏していた(楽譜を持っていた)のは、もっぱら古賀メロディや演歌。

一方その頃、私の3歳年上の姉もギター/音楽に興味を持ち始め、彼女もちょっとギターを弾くようになりました。

しかし彼女は古賀メロディや演歌にはあまり興味はなく、日本のアイドルが歌う歌謡曲を聞くことが多くなっていったように思います。

そんな中で、彼女が中学生のころ(私が小学生高学年のころ…)になると、彼女が聞く曲に、日本の歌だけではなく、たまに洋楽が入ってくるようになりました。

そんな洋楽の中で、私が衝撃を受けたものが2つありました。

さて、それは…

まずは、ミッシェル・ポレナレフの「忘れじのグローリア」。

このシングルを聴いて、私はちょっとビックリしました。

まずは、歌詞が英語じゃなくてフランス語だったこと。

そして、それまで聞いたことのある日本の歌とはまったく違う曲調にも驚きました。

そして、ビートルズ。

ビートルズは1970年に解散しているため、姉もリアルタイムでは、ギリギリ小学校低学年の頃にテレビ/ラジオで聴いた程度だったはず。

しかし彼女は、なぜかLP2枚組の「ザ・ビートルズ」のアルバム2セット(赤版、青版)を持っていました。

彼女は、そのLPのレコードを私に貸してはくれませんでしたが、隠してある場所からこっそり持ち出しては、私も聴いていました(多分バレてましたけど…)。

私はビートルズのリアルタイム世代ではありませんが、赤版/青版のビートルズの曲を聴いて、

「すごくカッコいい!」

と思ったことを覚えています。

そして日本のグループサウンズは、

「ビートルズを真似していたんだな」…

ということも知りました。

姉は、ベイシティローラーズ(ちょっとチャラいですよね…)、そしてキッスなどにも興味を持っていたようで、日本のアイドル、そしてビートルズの赤版/青版の他にも、それらのシングル/LPも持っていたと思います。

姉が高校生になった頃でしたかね。

我が家のステレオは座敷に鎮座していたため、彼女はお気に入りの曲/レコードをカセットテープにダビング。

(ダビングは彼女が自分で行うことは少なく、私がやさられていたことが多かったような気もします…)

そして普段は、カセットラジオを使って自分の部屋で曲を聴いていました。

彼女が通っていた高校はまあまあの進学校でした。

進学校ではありますが部活動も盛んで、バスケットボール部に入っていた彼女は、夕食の直前にならないと学校から帰ってこないことがほとんど。

夕食を食べ、お風呂に入り、夜遅くなってから勉強に取り掛かることが多かったようです。

その際に彼女は、ダビングした ”お気に入りの曲” をかけて聴いていました。

ただ、夜だけではなく、朝っぱらから「クリスティーン・シックスティーン」が、まあまあの音量で聞こえてくる…

そんなこともしばしば。

姉の隣の部屋には祖母が寝ていましたが、ちょっとびっくりしたでしょうね。

私はと言えば、中学生になって自分のアコースティックギターを購入し、かぐや姫、風、南こうせつ、長渕剛…と、ロックではなくフォークソングへまっしぐらとなりました。

そんな私ですが、やはりビートルズは大好き。

結婚して子供が産まれてからになりますが、かつて姉が持っていた赤版/青版が「CD版として復活」していることを知り、それを購入して時々聞いていました。

そんな中、最近になってふとネットをググっていると、2023年のリミックス版として「新たな赤版/青版」がリリースされていることを発見。

どうやら、その昔に

・アナログ録音されている音源

・楽器とボーカルをそれぞれ別々にステレオ録音した音源

から、AI技術を駆使することで、”ボーカル/楽器の音を可能な限り独立して抽出” し、それを現代のステレオ音源として再編成したもののようです。

「おー、これは買うしかない!」

ということで、ポチッとな…

届いた2023年版CDをさっそく聞いてみました。

以前のアナログLP、あるいは旧版のCDとは、何が違っているのか…

その詳細については、さまざまな方がYoutube等でレポートしてくれていますので、興味がある方は、それらのレポートをご覧ください。

私がお気に入りなのは、

「サッカリン 洋楽 Rock 解説 弾いてみたチャンネル」

というチャンネルのレポートです。

→「【赤版 青版 2023MIX】全36曲 旧MIXとの比較解説【何がどう変わったのか!?】」

このチャンネルは、ビートルズに関する様々なことを解説してくれています。

またビートルズだけではなく、クイーン、ビリージョエル、オアシス、レッドホットチリペッパーズなどについても解説してくれています。

アップされている動画の中で、私は

・「【完全妄想】 ジョン・レノン幻の来日 セットリストガチ予想【ライブ擬似体験】」

や、バンド毎に提示されている

・「真・裏ベスト」

のシリーズが大好きです。

この方はジョン・レノンが大好きなようで、そのレノン愛が動画からビシバシ伝わってきます。

それらの動画を、とても楽しみに見ています。

2023年リミックスの赤版/青版ですが、細かいことは置いておいて、

「素晴らしい!」

の一言。

CDが届いて以来、事務所に居るときはそれを聴きながら仕事/作業をしている日々となっています。

小学校の頃に初めて聴いたビートルズ。

それ以来、私のビートルズ愛は「今がピーク」

…というお話でした。