今日は、8月5日(土)。

この日は、久々に朝練に行く予定にしており、チームじゅげむのメンバーにも、事前に「朝練、飛び入り参加もOK」と案内をしていました。

しかし…

言い訳とはなりますが、前日の夜から本当に、本当に色々あって…目が覚めたら集合の約束時間5分前。

「えー!!」

急いで起きてサイクルジャージに着替えます。

すると、「飛び入り宣言」のあったkit1002さんから、「ピロン」と以下のLINE…

「もしかして、もうスタートしてます?」

すかさず、私からLINEを返します。

「いやー、今着替え中です!今行きます!」

するとkit1002さんから、再び以下のLINE。

「では、野々市駅で待機しています」…

慌てて野々市駅に行くと、kit1002さん、teeenshuさん、そしてランニング中だったなべちゃんが待ってくれていました。

「あー、ごめんなさ〜い」

ということで、私の遅刻から始まったこの日の朝練。

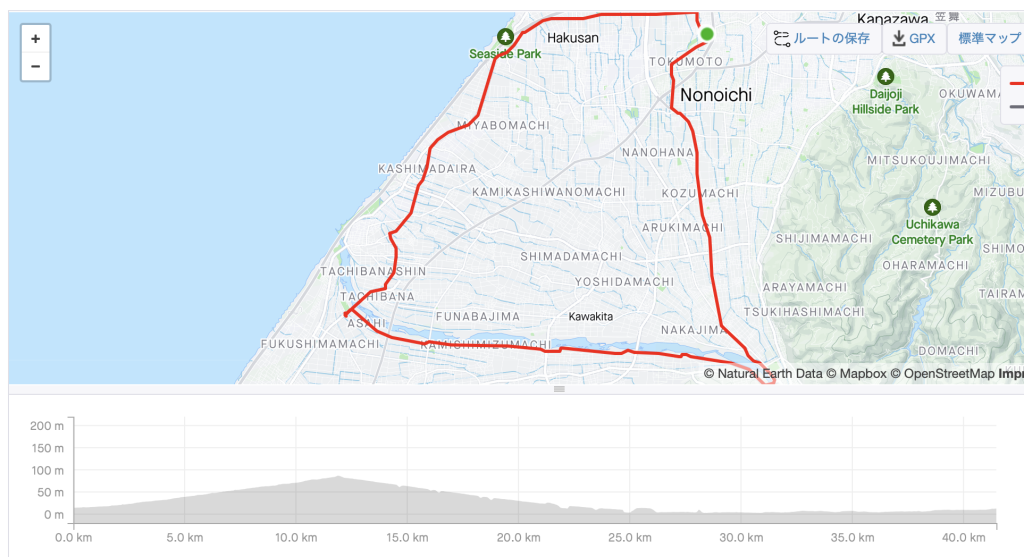

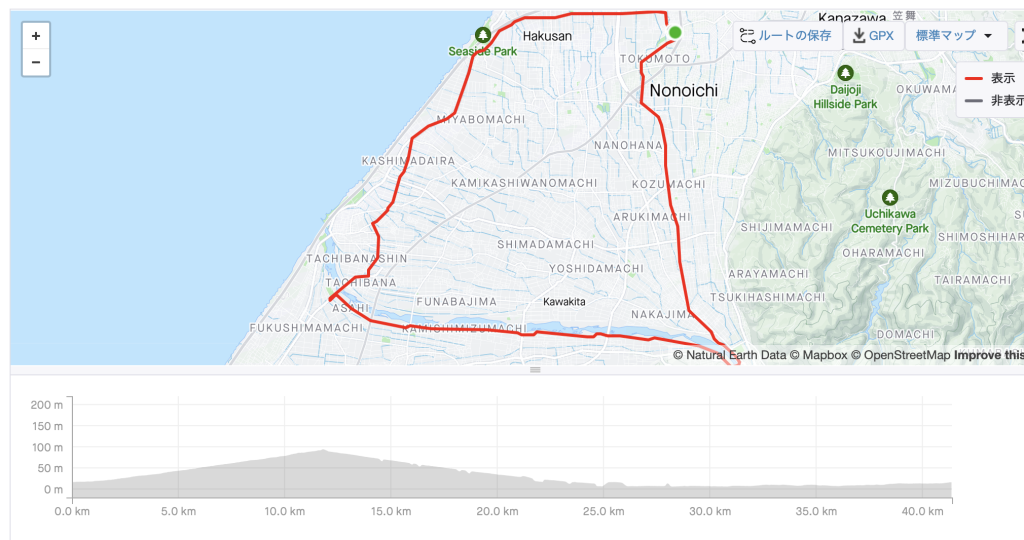

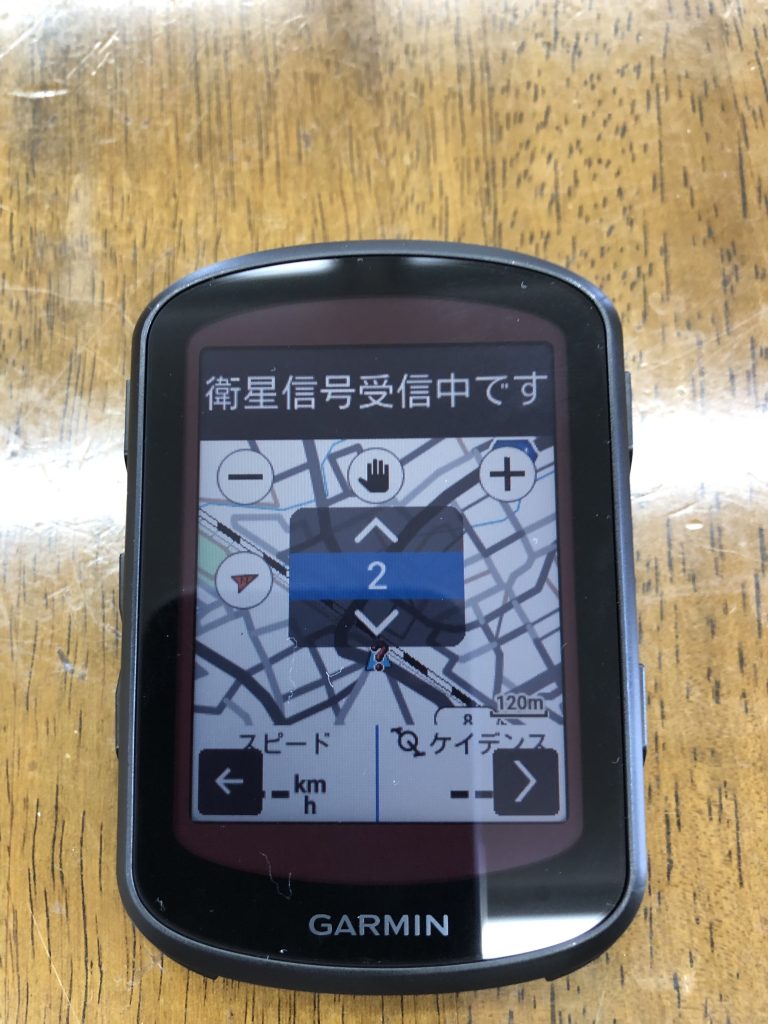

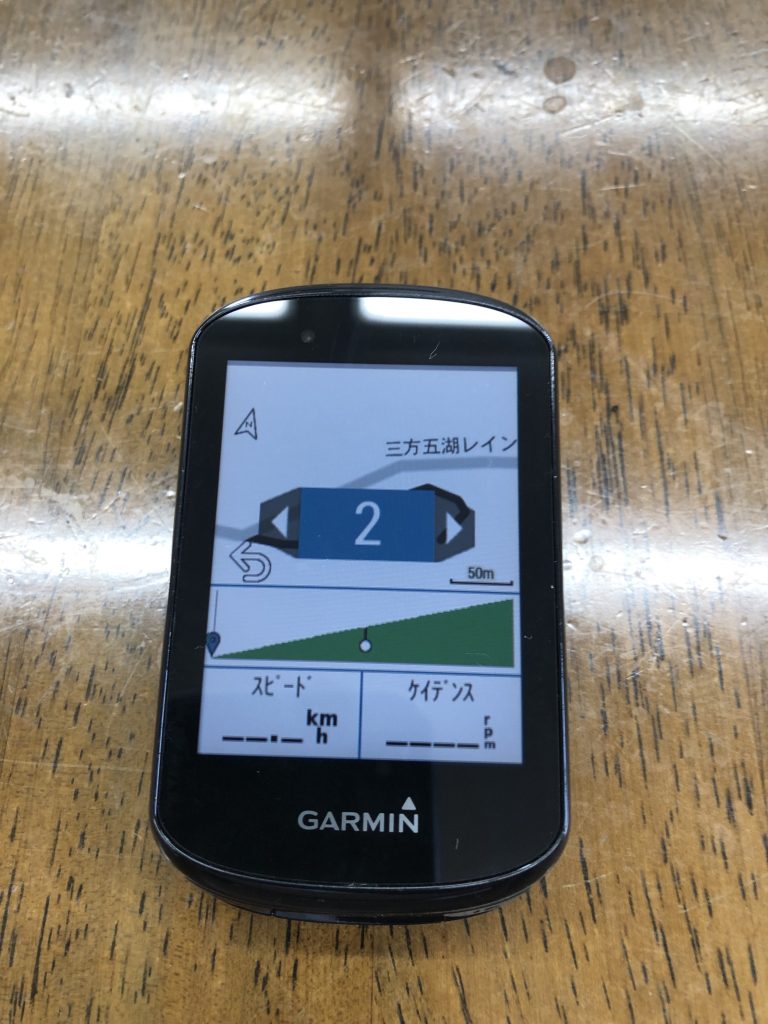

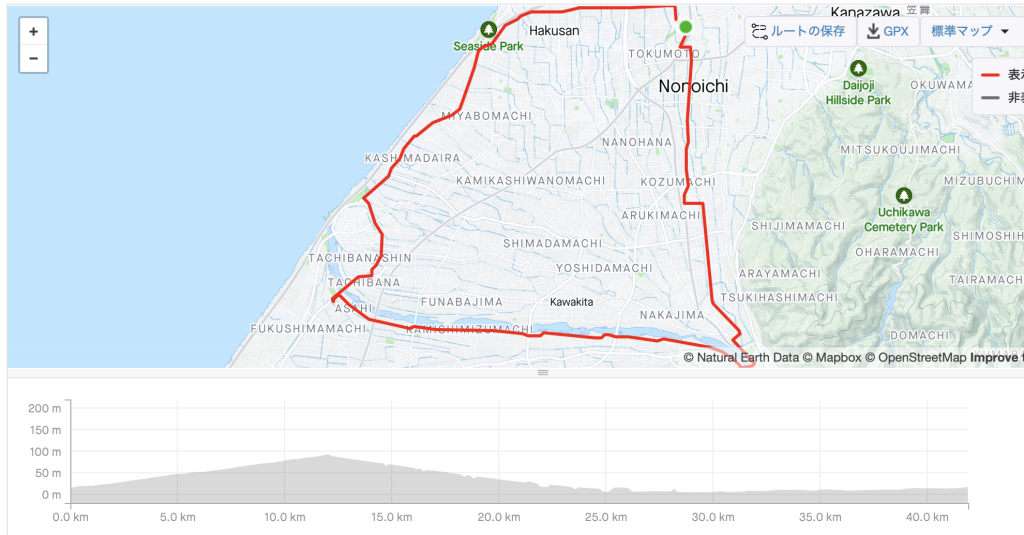

行き先はいつもの「天狗橋→手取川堤防→美川→御経塚」コース。

乗っていくバイクは、この日はウィリエールではなくピナレロ。

「戦闘力マックスの神様」のはずが、先日のライドではウィリエールの方が良い印象だったことを、再テストすることを兼ねての朝練です。

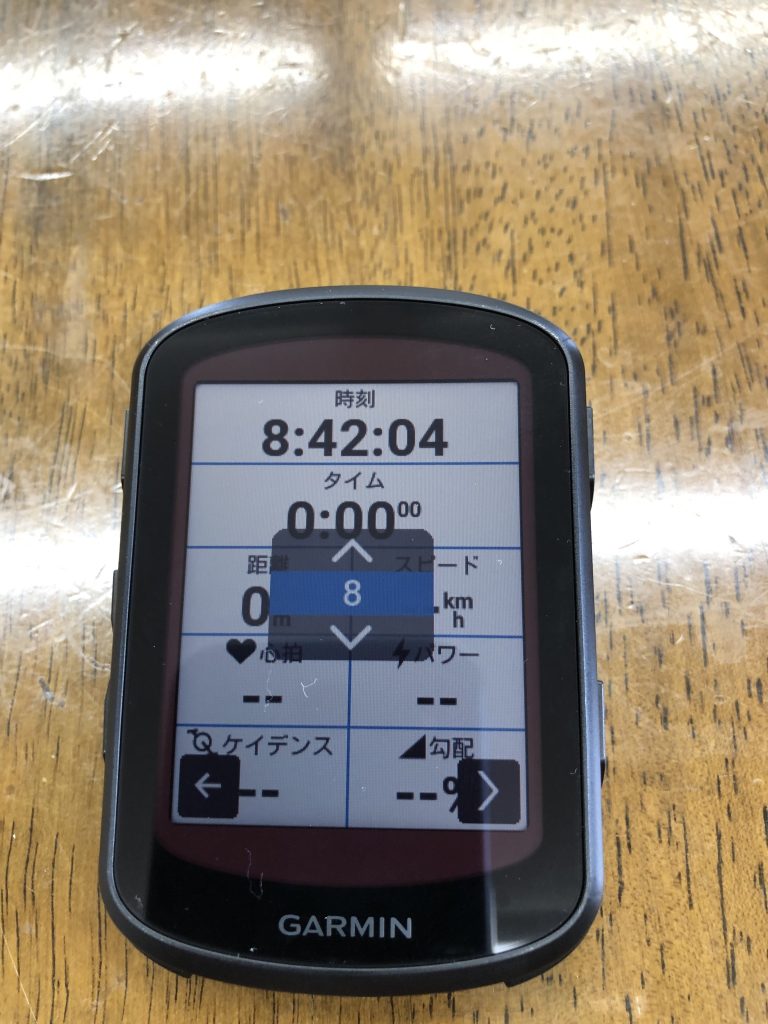

ただし、今回はタイヤの空気圧を変えてみました。

これまで私は、「タイヤの空気圧は設定されている上限まで入れると最も早く走れる」…と思っていました。

なので、GP5000の上限として設定されている「8.0 bar」で走っていました。

ただ最近は「8.0 bar だと、ちょっと跳ねるな…」と思ったことから、前後とも「7.0 bar」にしていました。

ところが、あるロードバイクYoutuberの方の動画で「少し低めの空気圧の方がいい」と言っているのを見て、自分ももう少し低くしてみることに。

まず私は、少し低めとしてフロント/リアを「6.0 bar / 6.5 bar」に設定してみました。

すると、これが目から鱗。

ウィリエールでは、これがもうバッチリでした。

元々「しっとり」した乗り味だったウィリエールですが、これがさらにいい感じになり、走りが重い感じもまったくありませんでした。

ウィリエールだけでなくピナレロでも「6.0 bar / 6.5 bar」を試してみましたが、ピナレロでは違いはあまり感じられませんでした。

そこで今回のピナレロではさらに空気圧を下げ、フロント/リアを「5.5 bar / 6.0 bar」に変更してみました。

すると、ピナレロではこの空気圧が非常に良かったようで、ウィリエールほどではありませんが、少し「しっとり」した感じが出てきました。

ピナレロでは非常に良かった「5.5 bar / 6.0 bar」の組み合わせ。

どんな結果になるか分かりませんが、つぎはウィリエールでも試してみたいと思います。

今回のピナレロの印象は、空気圧を下げたおかげもあるのか、とてもいい印象で気持ち良く走れました。

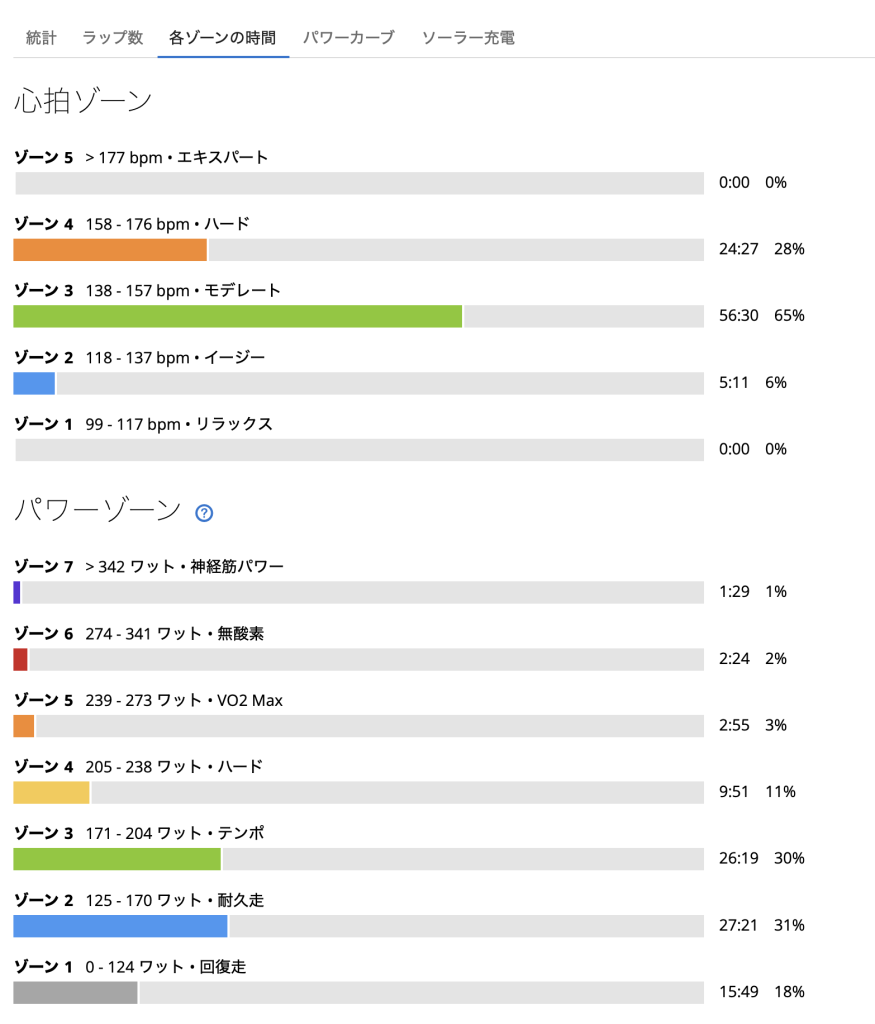

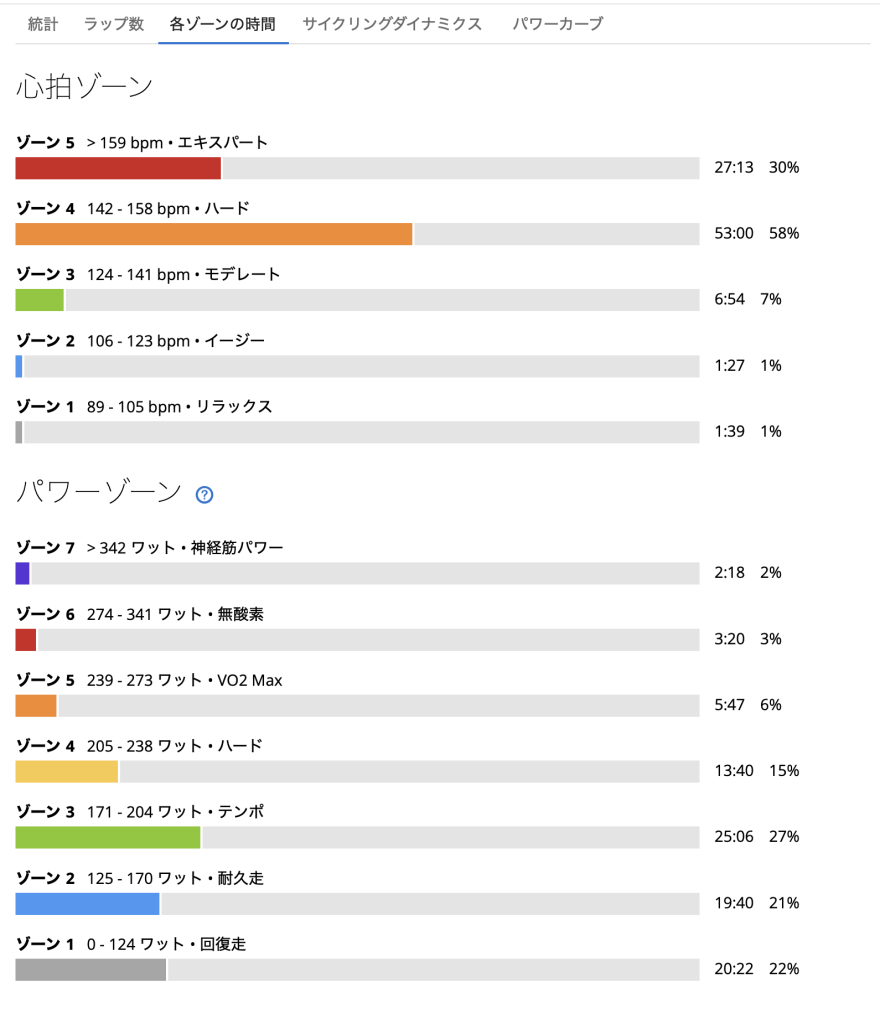

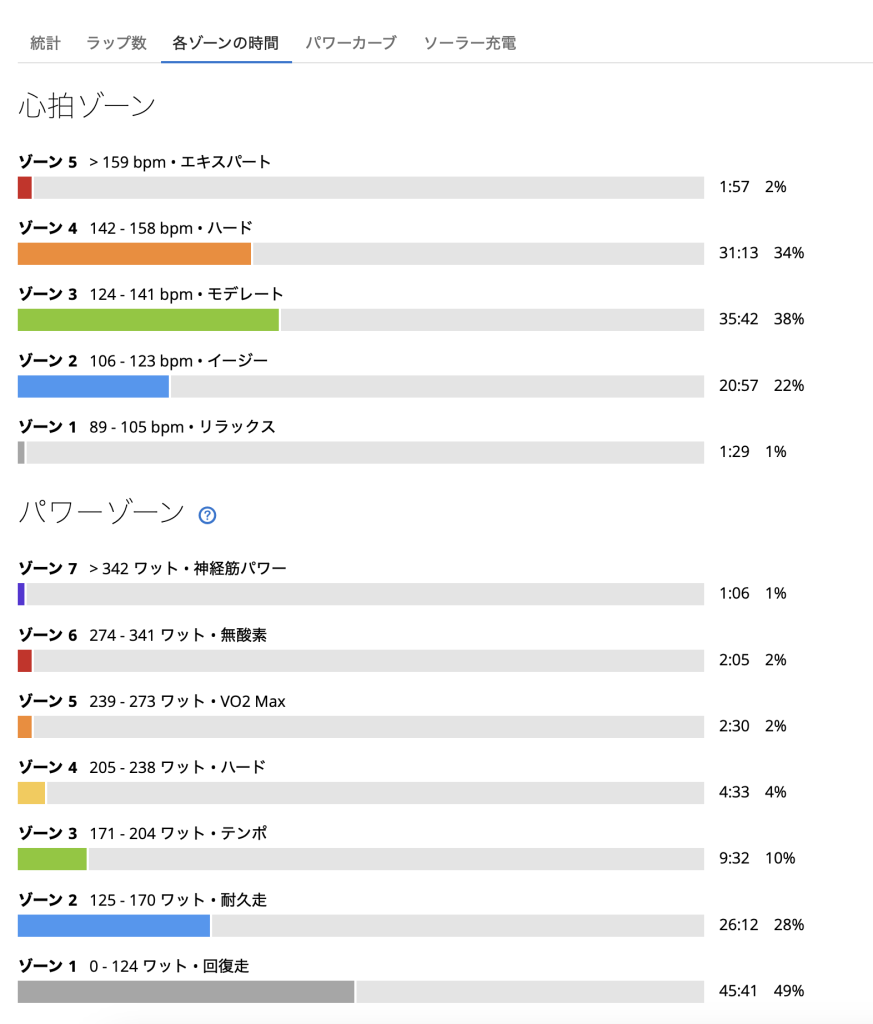

気持ち良く走れた今回の心拍/パワーゾーンの時間分布は、以下の通りでした。

パワーゾーンでは、ゾーン7まで出しているのは、印象が良くなかった前回と同じです。

しかし、気持ち良く走れた今回は、心拍ゾーンは、ちゃんとゾーン5に達しています。

これは、前回ウィリエールとピナレロの各ゾーンを比較した際(「清掃&洗車 大作戦…」)に、気持ち良く走れた「ウィリエール」に近い時間分布の傾向です。

「やはりこれは、タイヤの空気圧を下げたおかげか」…

…って、そんなことはありません。

今日集合時間に遅れ、慌ててピナレロのタイヤの空気圧をチェックしているとき。

実は、思い出したんです。

前回、ピナレロのタイヤにポンプでエアーを入れている最中、ちょっと気持ち悪くなったことを…

そう。

前回のピナレロでの朝練の前日。

私は、町内会のイベントの慰労会で、記憶が無くなるまで飲んでしまいました。

そして、そのまま早朝5時からライドに行きました。

パワーを出している割に心拍が上がらず、しかも気持ち良く走れなかったのは、ピナレロ云々などバイクのためではなく、ただ単に二日酔いで私の体調が悪かったからでした。

記憶な無くなるほど飲んだこと、それ自体も忘れてしまっていた私。

遅刻の罪はありますが、これを思い出させてくれたのは、遅刻して焦っていたおかげ。

我ながら、「ちょっとダメだよねー」…

そう思い知らされた今日のライドとなりました。