昨日 5月15日(日)は、朝5時からソフトボールの練習会( の応援…)でした。

実は来週の22日(日)、地域の「町内会対抗ソフトボール大会」が開催されます。

私たちの町内会では、本番前の肩慣らしとして、大会の前週に練習会が開催されることが恒例となっています。

新型コロナ感染症の影響をモロに受け、町内会対抗のソフトボール大会はずっと中止になっていたのですが、今年は3年ぶりに開催されます。

私も選手として出場する気マンマンだったのですが、右脹脛(ふくらはぎ)の肉離れがあり、残念ながら今年は応援のみです。

参加していただく選手の皆さんは、そのほとんどが町内会の青壮年部の方々。

その中には、我らがチームじゅげむメンバーのなべちゃん、1722YSEさん、ツイテル ツイテルさんもいます。

昨日 私は選手の方々の練習を見ていましたが、見ているよりも自分でプレイする方が楽しいのがホントのところ。

肉離れを早く治し、普通に歩くことはもちろん、早く色々なスポーツをやりたい…と思ってしまいました。

よーし、早く治すぞ!

さて、一昨日の投稿「迷子の迷子の…」では、ライド中のコミュニケーション方法として、簡易業務用無線(登録局)の利用を検討してみる…と書きました。

ところで、そもそも「簡易業務用無線」とはどんなものなのか?

ちょっと説明してみると…

ビジネスのために無線通信を利用する場合、その無線を「業務用無線」と呼んでいます。

業務用無線は、「一般業務用無線」「簡易無線(免許局/登録局)」「MCA無線」「航空無線」「防災無線」などに分類されていて、分類ごとに用途が決められていたりします。

その中でも用途を問わずに使用できる無線としては、「簡易無線(登録局)」があります。

これは、ビジネスでも使用できますが、「用途を問わず…」なので、レジャーや個人的な趣味でも使用できます。

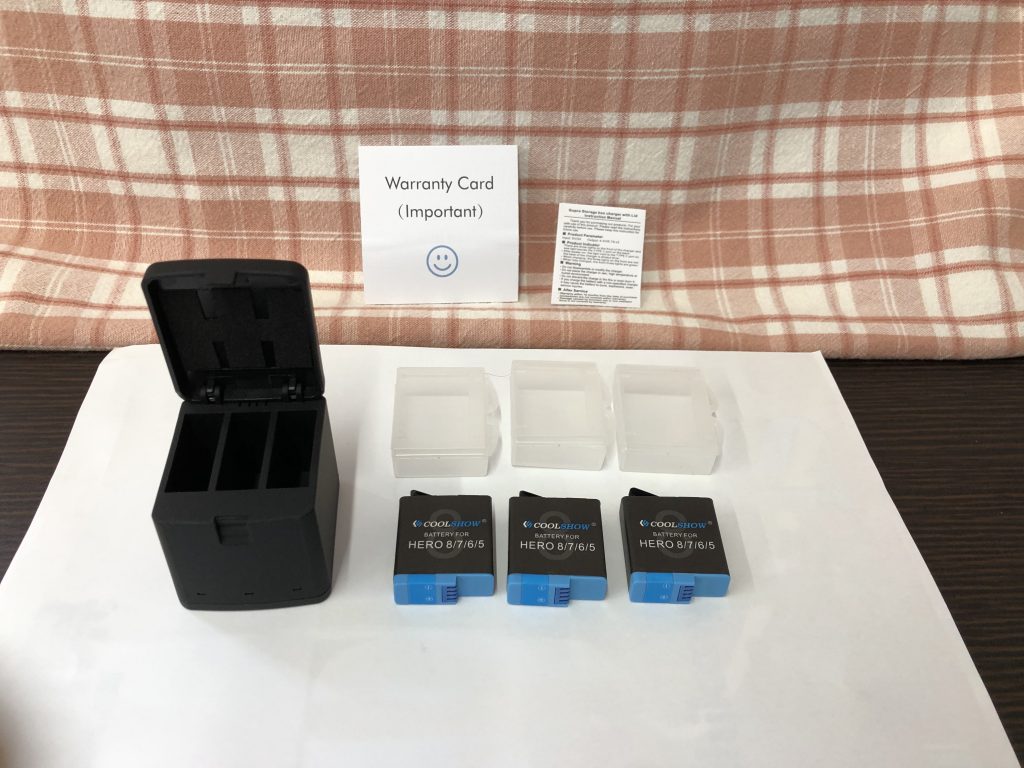

一方、すでに私が持っている「アマチュア無線」(バッテリーがお亡くなりになっていますが…)は、用途がレジャーを含めた「個人的な趣味/研究」に限定されています。

つまり、ビジネス(業務用)には使用することができません。

それに、アマチュア無線は個人に免許が交付されるので、使用する人全員が、個別に免許を取得しなければなりません。

話は変わりますが、最近見た「北海道の遊覧船沈没事故」のニュースについて。

報道によると、会社と船の連絡に「衛星電話とアマチュア無線を利用していた」とのこと。

ただ、衛星電話は故障していて船から降ろされてされたままで、加えてアマチュア無線は本社側のアンテナが壊れていたそうで、どちらも使えない状態だったそうです。

(しかも、故障した衛生電話/壊れたアンテナを、修理せずに放置していたという報道も…)

結局、このとき船長は、遊覧船に乗船していたお客さんの携帯を借りて海上保安庁に連絡をしたようです。

「故障した衛星電話/壊れたアンテナ」をそのまま放置していたことが事実であれば、ちょっと信じられません。

確かに携帯(スマホ)は便利ですが、それだけに頼るのは、緊急時にはちょっと心配…というのが私の実感です。

海上に限りませんが、オートバイやロードバイクのツーリング、あるいは登山で行く山中は、携帯の電波が届かない/弱いところが多いのが実態です。

そのため、山岳警備隊も、必ず無線を使っています。

さらに言えば、この遊覧船の運行会社の場合、アンテナが壊れていなかったとしても、アマチュア無線をビジネス(業務用)として利用していたのであれば、それは法律に違反しています。

そもそも、安全管理者や船長など「無線を使う人」たちは、きちんと無線の免許取得/開局等の手続きを行っていたんですかね。

「そこも怪しい」と思ってしまいました…

話を戻して…

簡易無線には、「免許局」と「登録局」の二種類があります。

「免許局」とは、法人/団体/個人に対して無線機ごと(1台ごと)に免許が発行されます。

また法人/団体の無線機に免許が発行された場合、同じ法人/団体に所属する人でなければその無線機は使えません。

ただし、使用できるチャンネル数が最大「100」と多くなっており、無線を利用する他の法人/団体が多い状況でも、混信を避けてコミュニケーション(通信)ができるようになっています。

これに対し「登録局」は、法人/団体/個人に対して、一つだけ免許が発行されます。

つまり、免許さえ受けていれば無線機は何台あってもよく、またその無線機は誰が使っても構いません。

(レンタル業者が貸し出している簡易業務用無線は、その業者が「登録局」として免許を取得しています)

誰が使ってもいいのですが、そのかわり使用できるチャンネル数は「30」と、「免許局」に比べて少なくなっています。

チャンネル数が少ないため、「無線を利用する他の法人/団体が少なく、混信が起きにくい環境で利用する」ことが前提になりますが、誰でも手軽に利用することができることが特徴で、その点が大きなメリットです。

チームじゅげむでの利用は、後者の「登録局」として検討しています。

では、「簡易業務無線(登録局)」にするとして、無線機としてはどの機種を選べば良いか。

ということで、選択の条件についても検討してみると…

まずは、風切り音がカットできる高性能ヘッドセット「KTEL」が利用できること。

これについては、昔、オートバイでツーリングする際に利用していたアマチュア無線機のメーカーが重要になります。

無線機は、電源やスピーカー/マイクについて、メーカーごとにピン/ジャックの形状、あるいは内部での接続仕様が異なっていることがあったりして、メーカー間の互換性がなかったりします。

細かく調べていけば互換性を持っている(あるいは変換のコネクタがある…)ということもありますが、同じメーカーにしておけば間違いはありません。

具体的には、むぎーさんは八重洲無線(スタンダード)用、私はケンウッド用の「KTEL」のヘッドセットを持っています(いや、持っているハズ…)。

実は「KTEL」のヘッドセットは、高性能な分、無線機と同じくらいのお値段。

あらためて買うとなると、ちょっと痛いんです…

ということで、メーカーは、まずは八重洲無線とケンウッド。

つぎは…コンパクトさ。

これはもう、ハンディータイプのトランシーバーで決定。

そして、将来の拡張性。

「KTEL」のヘッドセットは、素晴らしい音質でのコミュニケーションが特徴です。

しかし、オートバイのヘルメットではなく、ロードバイク用のヘルメットに装着するには、少々大き過ぎる。

加えて、トランシーバーで話す(送信)ときに押すスイッチ(PTTスイッチ:Push To Talk Switch)も、別途、ハンドル、あるいはヘルメットに取り付けなければいけません。

現時点、音質を重視すれば、ヘッドセットとしては「KTEL」以外の選択肢はないと思います。

しかし近い将来、「KTEL」と同等、あるいはそれ以上の高性能なヘッドセットが、「小型化&コードレス化」されてトランシーバーに接続できるようになる可能性もあります。

そのことを考えて、「ブルートゥース対応」を条件に加えてみます。

「簡易業務用無線(登録局)」のトランシーバーであること。

メーカーは「八重洲無線/ケンウッド」であること。

ハンディータイプ/小型のものであること。

そして「ブルートゥース対応」であること。

この条件で探してみたところ、現在販売されているものでは、以下の2機種に絞られることが分かりました。

八重洲無線 SR740

ケンウッド TPZ-D563BT

さて、どうするか…

そうそう、「KTEL」のヘッドセットも、どこに片付けてあるか探さないといけませんね…