昨日は、4月13日(木)。

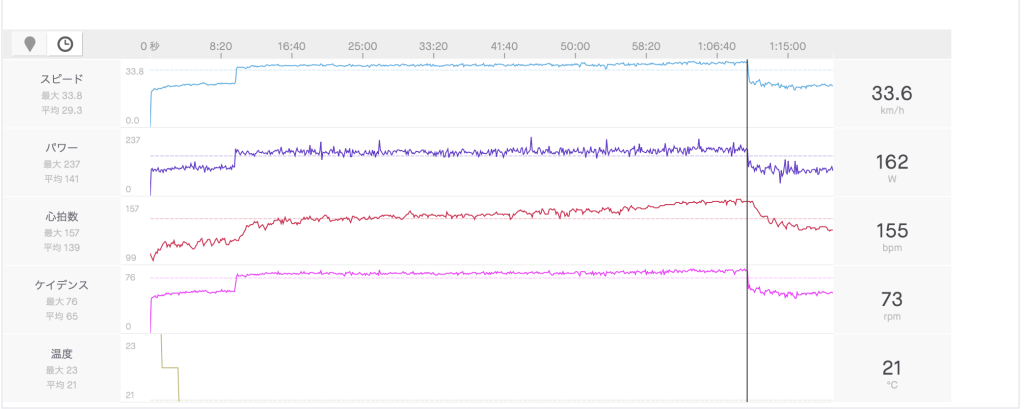

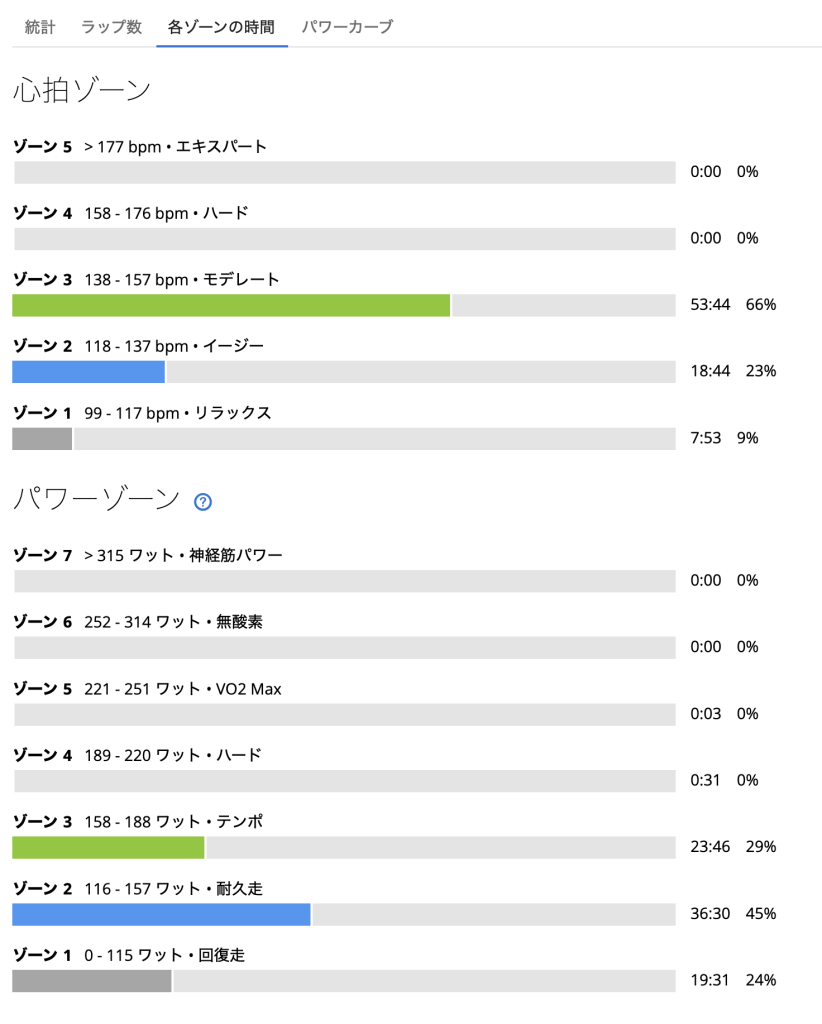

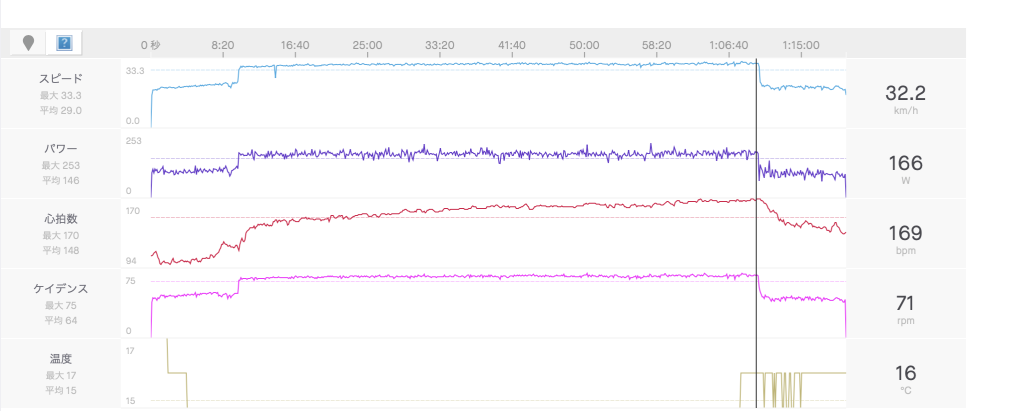

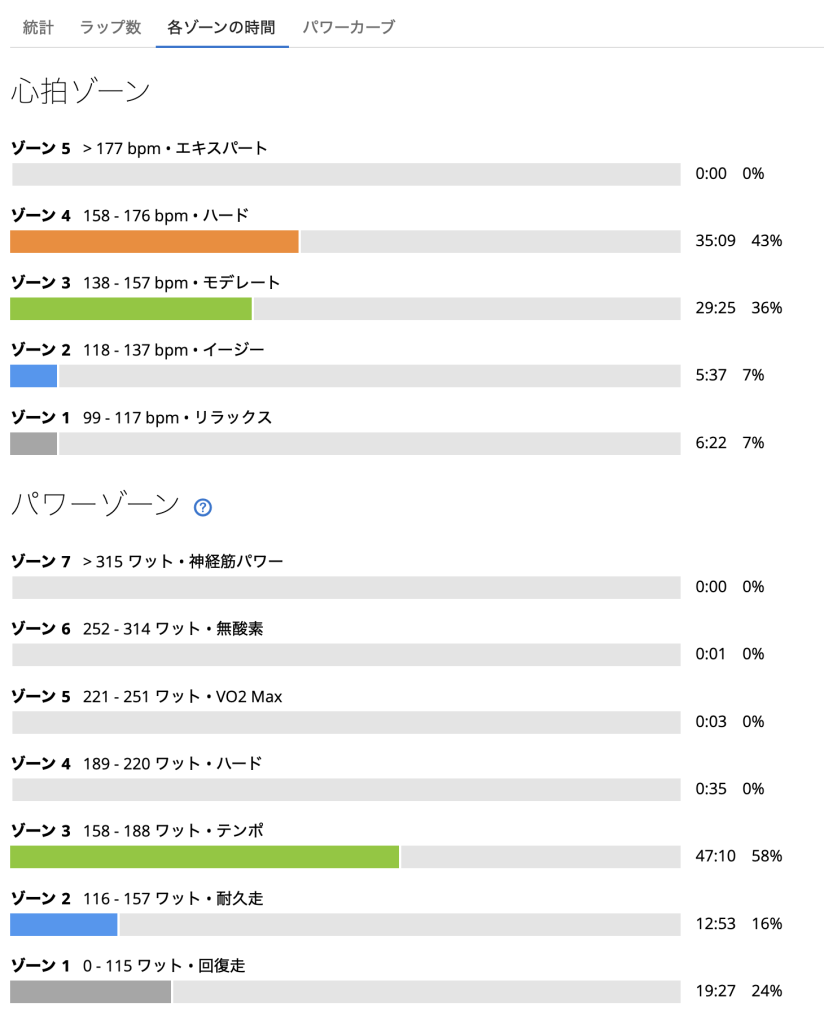

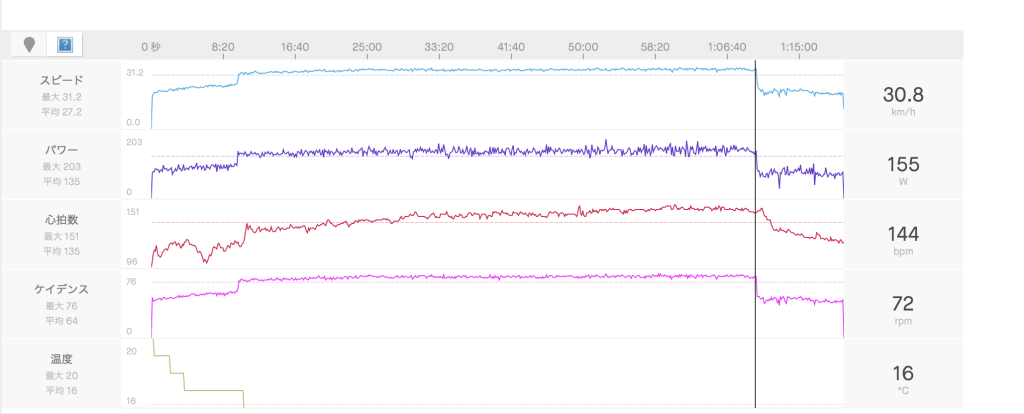

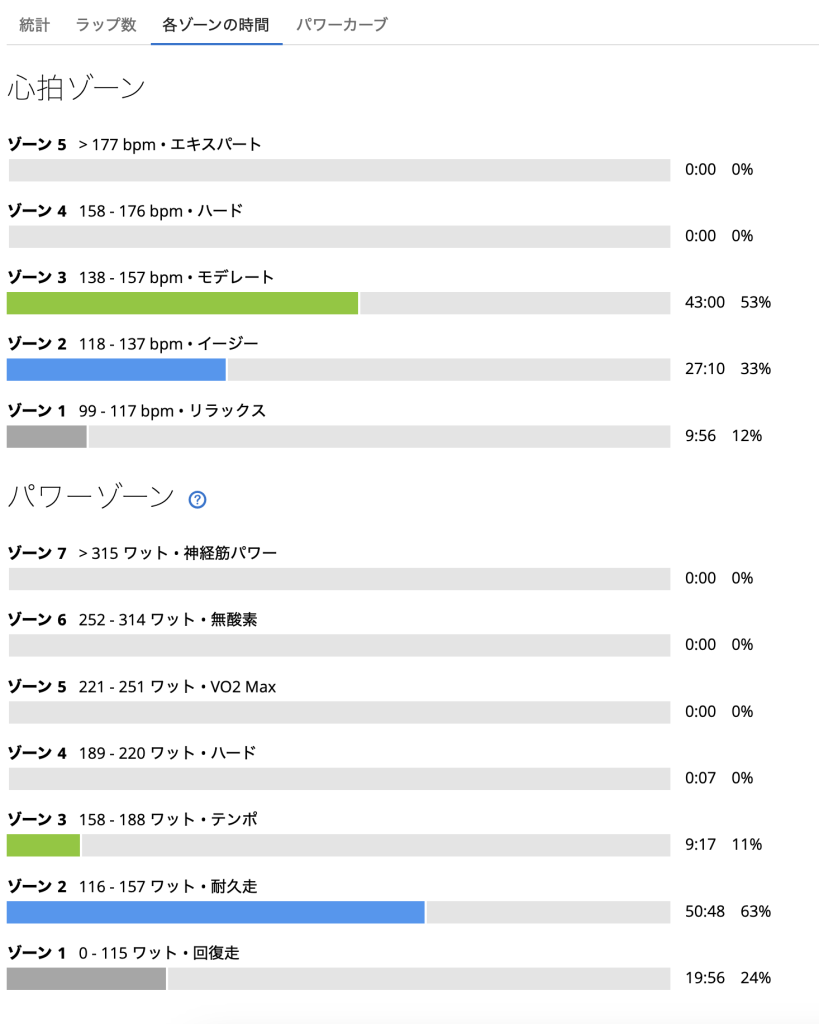

昨日も先日来の「深呼吸を意識した」ローラーを60分でした。

昨日の投稿に書いた通り(「お守り…」)、私は深呼吸を意識すると少しケイデンスが落ちる傾向があります。

「ケイデンスが落ちないように」…

それも意識して行った今回のローラーだったのですが、それが逆効果となってしまったようです。

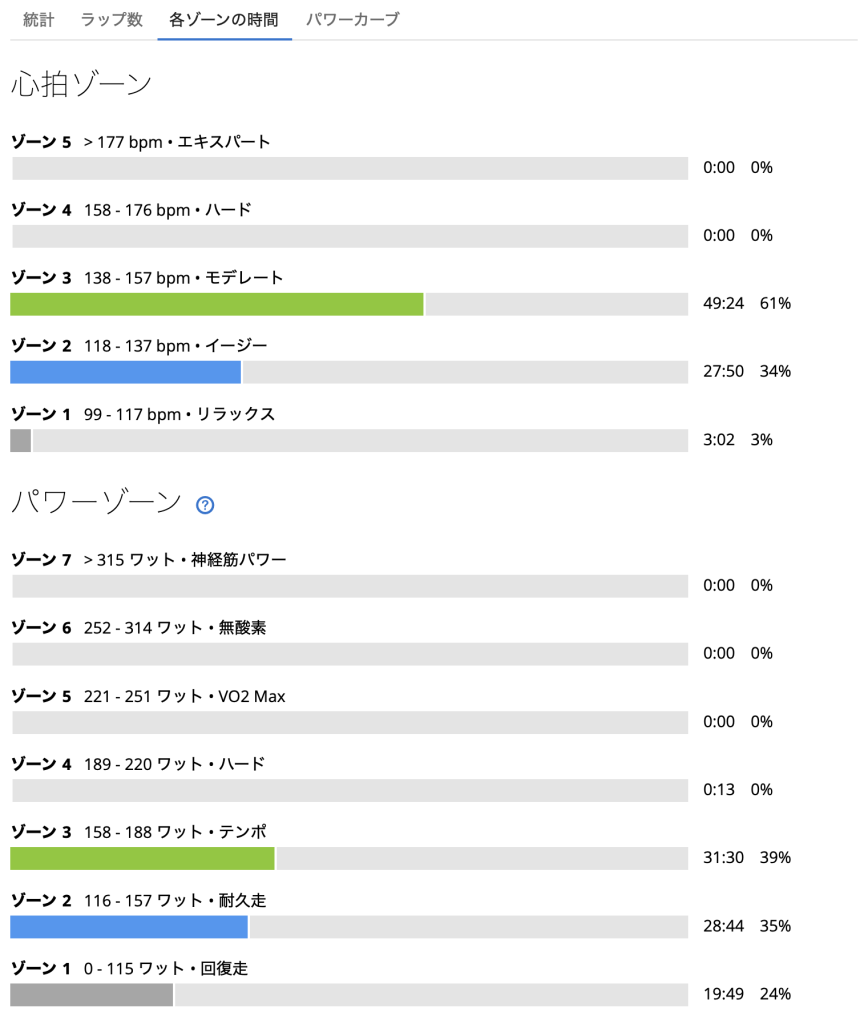

前回に比べ、今回は平均パワーや平均スピードは同じ…か、若干落ちているにも関わらず、逆に平均心拍は 5bpm 高くなっています。

深呼吸を意識する余り無意識のうちに余計な力が入って、ペダリングが乱れたのか。

それとも精神的なものなのか…

体を効率的に使った、ムダ/ムラのない「綺麗な」ペダリング。

そして、深呼吸による心拍数の低下。

上記を実現するためには、さらに何をすれば良いか…

その解は見つかっている訳ではありませんが、とりあえずは現在のトレーニング「深呼吸を意識したローラー」を続けて、色々試してみたいと思います。

さて、つぎの日曜日は私たちが住んでいる地域全体での一斉清掃日で、自宅回りの側溝の泥上げを行う日です。

私は、町内会の防犯隊に入っており、この日は一人暮らしのお宅、ごみステーションの周辺等、泥上げが行き届かない場所の作業ボランティアに出る必要があります。

なので、例年であれば前日の土曜日に、自宅回りの泥上げを終えておきます。

ところがこの土曜日は降水確率 90% で、雨が確定的。

「土曜日はダメだな…」

ということで、今朝、金曜日の朝一番から泥上げを決行しました。

まずは自宅前。

自宅前の側溝は用水路として使われています。

このため、流れに乗って上流(手取川)の土砂が運ばれてくる関係から、毎年多めの泥(砂?)が溜まってしまいます。

今年も土嚢袋4袋分の泥を上げました。

そして自宅裏=納屋前。

自宅後ろにある納屋前の側溝は用水路ではなく、排水専用。

このため、上流の土砂が運ばれてくることはありません。

それでも、なんだかんだで1袋分の泥を上げました。

晴れているうちに泥上げを行い、綺麗になった自宅回りの側溝。

これで日曜日のボランティアに心置きなく参加できます。

さあ来い、日曜日!

追伸

現在単身赴任で浜松に住んでいるむぎーさん。

そのむぎーさんの自宅は野々市市にあります。

おそらく野々市市も、金沢市と同じように年度はじめに一斉清掃日(泥上げ)が設定されていると思います。

むぎーさんが不在である自宅周辺の側溝は、誰が綺麗にしているのか…

もしかして、奥さん一人で行っている?

むぎーさん。

泥上げも、まあまあ体力を使います。

奥さん一人にやらせるのは可哀想です。

いい加減、浜松の単身赴任も「綺麗に」お終いにして、こっちに帰ってきなさいよ…