今日は、7月1日(月)。

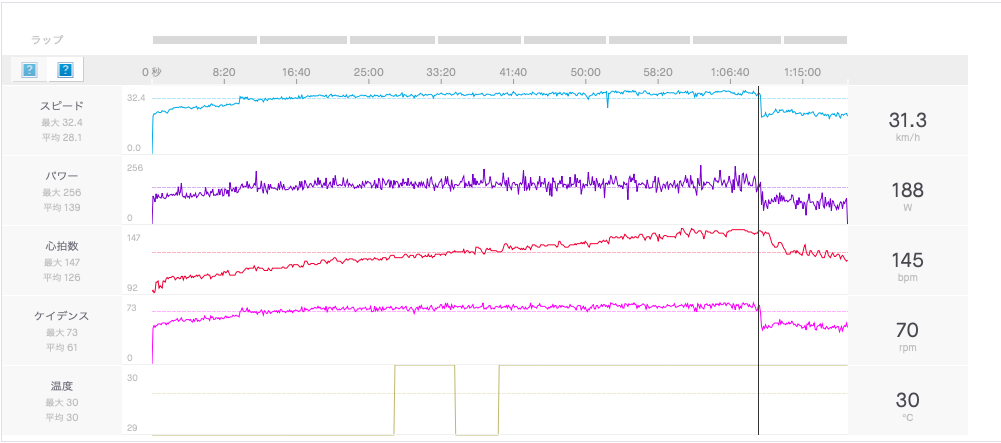

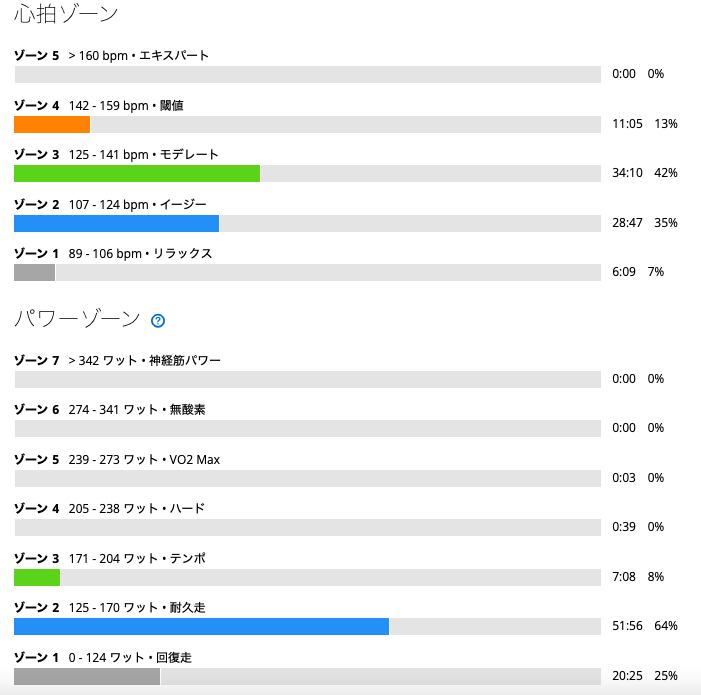

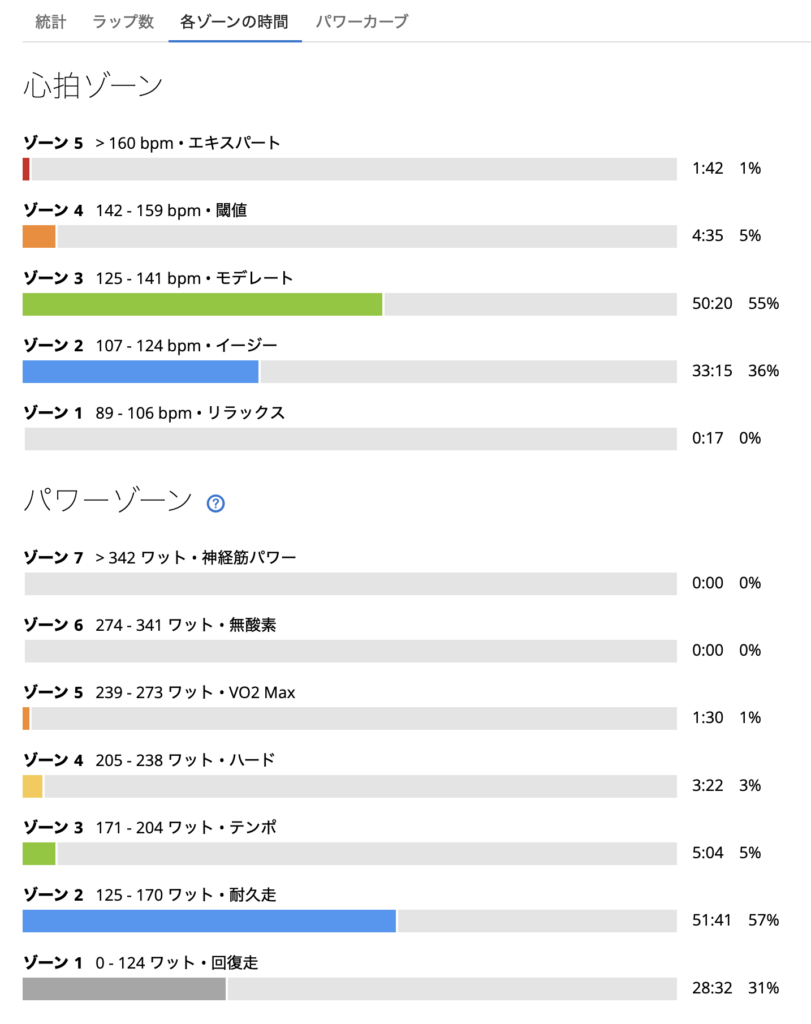

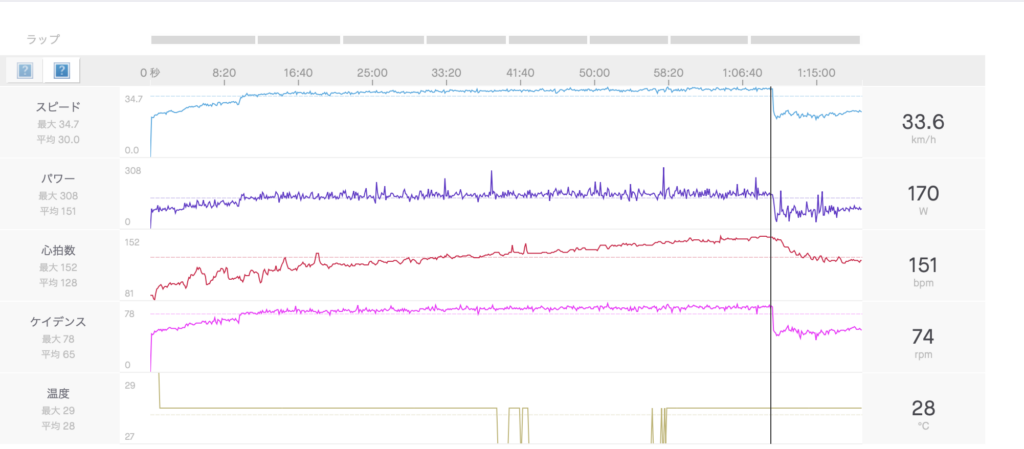

昨日の6月30日(日)は、LSDのローラーを60分行いました。

一昨日のローラーでは、腰が「ビリビリ」したため32分でクールダウンとしていますが、昨日は腰に不安を感じることはなく、60分のLSDが行えました。

ローラー後のストレッチで、少し違和感がありましたが、まあ大丈夫でしょう。

今後のローラーでは、少しケイデンスをあげた「軽めのテンポ走」というイメージで走ることにしようと思います。

さて、2024年ももう半年が過ぎました。

元旦に発生した能登半島地震からも半年。

今日の新聞やテレビのニュースは、震災からの復旧/復興に関して、見通しがやや暗いニュースから始まっています。

地震の発生から半年が過ぎていますが、被災した家屋の解体に関しては、まだ申請のあった4%しか実施できていないそうです。

ニュース報道によると、公費で解体するための手続きが煩雑で、それが作業の進捗に影響しているとのこと。

珠洲や輪島の被災した家屋が、半年経った今でも地震当日のまま崩れた状態で放置されているのを見ると、それだけで復旧/復興に向かう気持ちが失われてしまう…

被災された方のそんな言葉がニュースで流れるにつけ、

「なんとかならないのかな」

と感じてしまいます。

能登の各所を繋いでいた国道や県道の復旧も思ったように進んでおらず、重機や資材の運搬にも支障が出ているとのこと。

もちろん、国も石川県も何もしていない訳ではないでしょうが、やはり

「なんとかならないのかな」

と感じてしまうのが正直なところ。

ボトルネックになっている点をきちんと調べた上でそこをしっかり改善し、すばやく対応できるようにしてほしい…

本当にそう思います。

しかし、そんな中でも希望を感じるニュースが二つ。

一つ目。

和倉温泉の有名な温泉旅館である「加賀屋」さん。

加賀屋グループでは、和倉温泉で確か4つの旅館を展開していると思いますが、元旦に発生した地震の影響で、現時点ではすべての旅館が休業をしています。

これまで和倉温泉の復旧/復興に関するニュースは

「営業再開の見通しは立っていない」

という論調ばかりでした。

しかし今朝のニュースで、加賀屋グループでは、

「まずは加賀屋に注力し、2026年中での営業再開を目指す方針を決定」

との報道が行われました。

展開する4つの旅館のうち、まずは「加賀屋」を優先。

また、加賀屋に複数ある建屋についても、損壊が激しいものは解体/減築する案も検討する。

”選択と集中” を行うことで、素早い立て直しを図る。

加賀屋グループの経営陣としてはかなりの決断だったと思いますが、ぜひうまくいってほしいと思います。

和倉、そして能登を代表する温泉旅館の加賀屋さんの営業再開に関するニュースは、きっとその地域の人たちの心を励ましてくれる…

そう信じます。

そして二つ目。

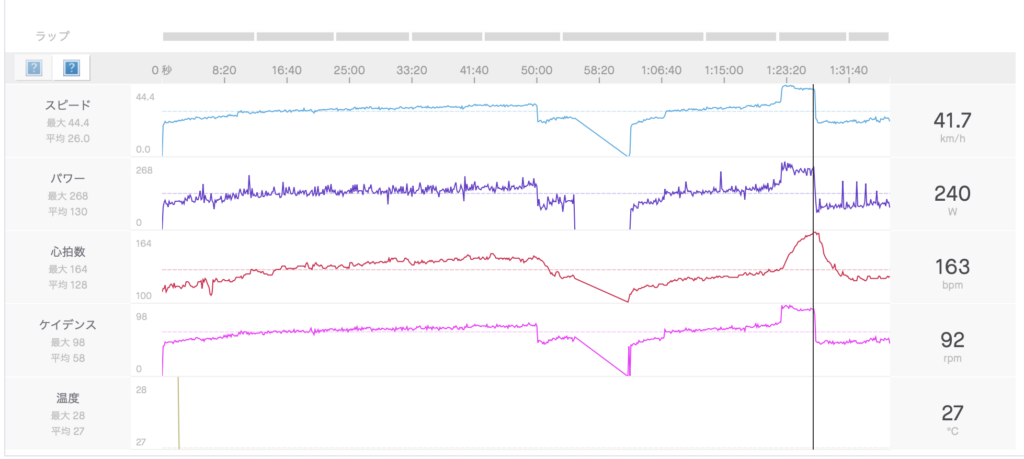

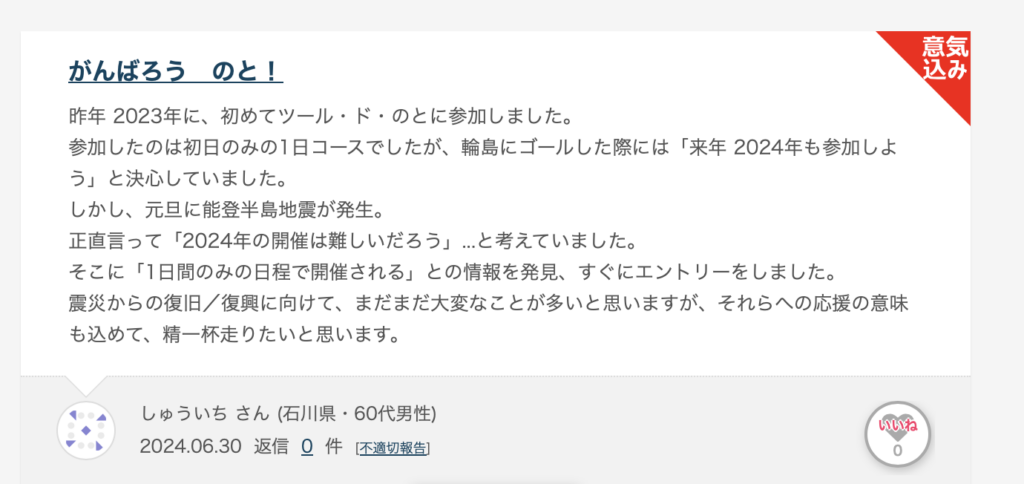

昨年初めて参加したツール・ド・のと。

2024年は、

「ちょっと開催は難しいだろうなぁ」

と思っていました。

しかし、6月29日に開催となった ”ツール・ド・フランス” の情報をググっていると、

「ツール・ド・のと、一日間のみで開催決定」

との情報が検索結果に表示されている…

「えっ、噂では聞いていたけど、本当だったのか?!」

ということで、さっそく公式サイトをチェックすると…

と書かれているではありませんか!

…ということで、エントリーしました。

金沢から中能登まで走り、そこで昼食を摂って金沢に帰るルートになるようです。

走行距離は約150kmとのこと。

去年のツール・ド・のとには、チームじゅげむでは、初日の1日コースをkit1002さん、kenshinさん、私が、そして三日目の1日コースをteeenshuさんが、それぞれ走りました。

そのうち、1日目をトレインを組んで一緒に走ったkit1002さん、kenshinさん、私の走りについては、動画を公開しています。

「2023 第35回ツール・ド・のと400 9月16日1日コース ログデータ付き(ダイジェスト版)」

興味のある方はご覧ください。

さて、今年も参加を決めたツール・ド・のと。

このイベントが、直接震災からの復旧や復興に寄与することはありませんが、その地域の方々の将来や未来に対する希望を感じることができるようなイベントになってほしい…

そう願います。