今日は、1月4日(木)。

私は昨日の3日(水)から仕事を開始しましたが、正月三が日が終わった今日から、お仕事が始まる方が多いのではないでしょうか。

社会人である次女も、今日が仕事始め。

昨日までののんびりした生活に区切りをつけ、朝6時半には起きて朝食を食べ、7時半前に出勤していきました。

一方私は、昨日から事務所に出勤しています。

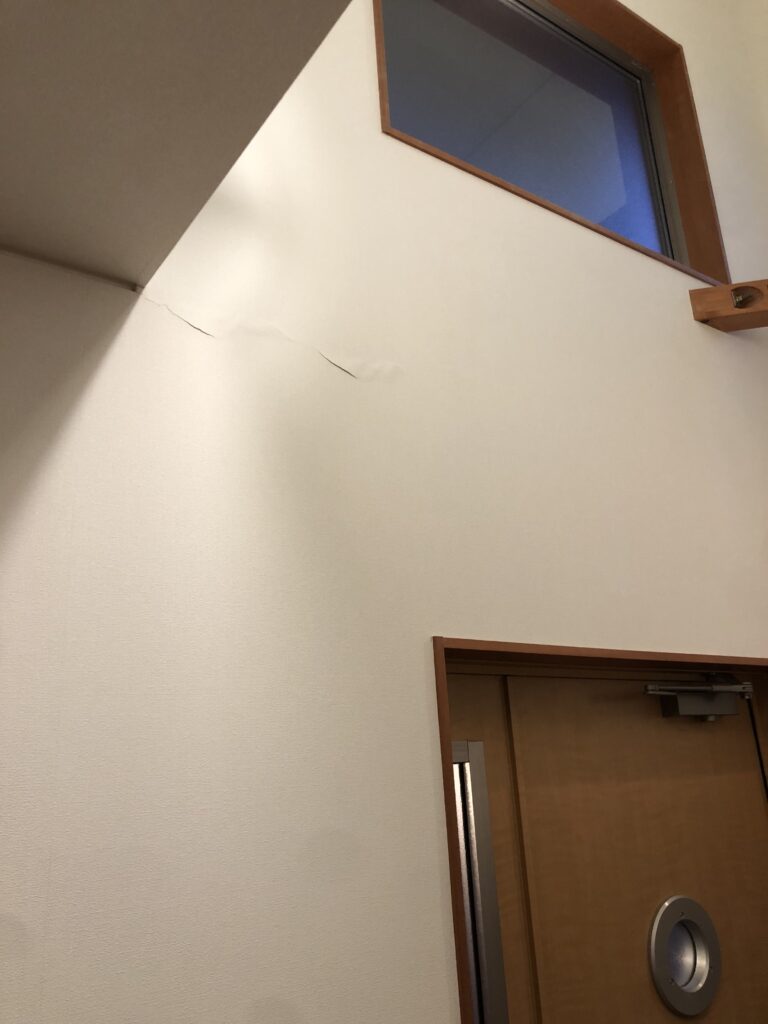

ただし昨日は、まだ少々乱れていた棚および机の上を片付けたり、書庫で倒れている書類等の片付け、棚から落ちた際に割れたCDケースの破片を集めて捨てる…等の整理整頓が中心。

それらがひと段落してちょっと一息入れてから、いよいよ本格的に作業を開始します。

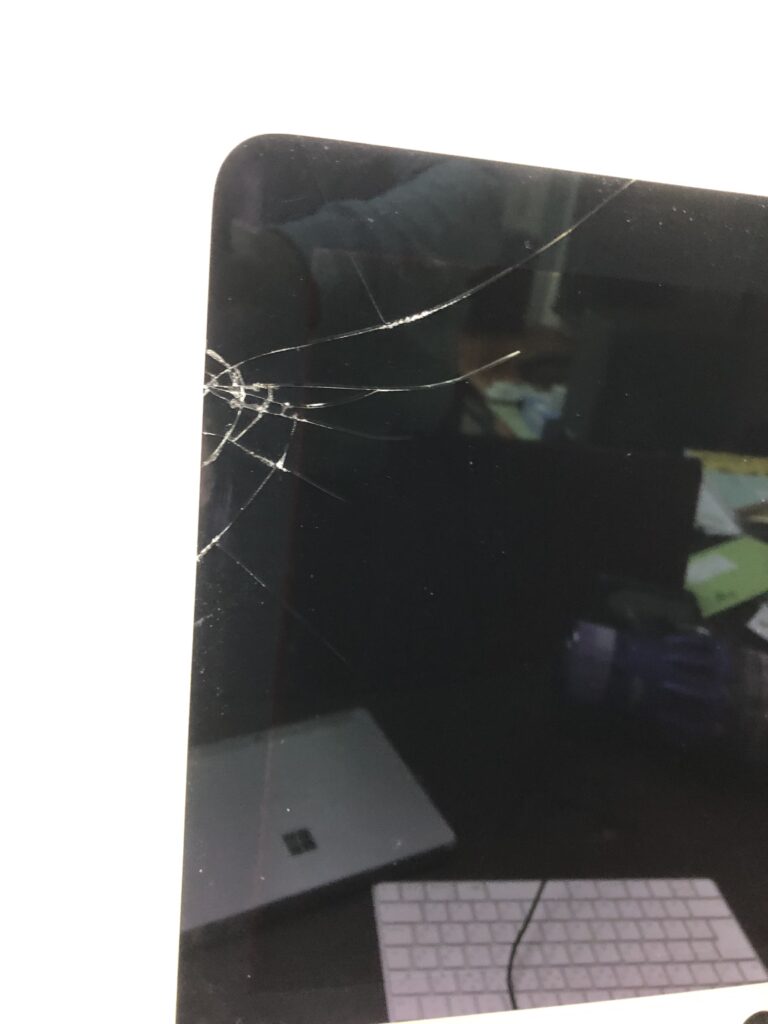

本格的に作業開始…とは言っても、まずはガラスが割れたiMacの電源を入れ、液晶の表示に影響が及んでいないかをチェックします。

幸いなことに内部の液晶は割れておらず、画面が表示される機能そのものには影響が及んでいません。

とりあえずiMacで作業する分には支障はなく一安心しました。

しかし、ガラスが割れている左上の箇所は、やはり画面の表示が見にくい状態になってしまいました。

本当なら買い替えたいところですが、必要な費用を考えるとちょっと躊躇してしまいます…

動画編集作業の遅さに限界を感じ、2020年に買い替えたiMac 2019(「道具の入れ替え/更新」)。

そのiMacよりも、ダメになったバッテリーをサードパーティのものに交換して(「りんご 電池復活」)、なんとか使い続けているMacBookAir(Mid-2013)の方を先に買い替えたいところ。

さてどうしたものか…

こわれたiMacの前面ガラス。

見にくい状態を我慢して使うか、思い切って買い替えるか。

こわれた ”ガラスの林檎”をどうするか。

ちょっと迷ってみようと思います。

追伸

松田聖子さんの「ガラスの林檎」。

先日の投稿では、中森明菜さんの曲には名曲が多い…と書きました(「ブロンド…」)が、それに負けずに素晴らしい曲が多いのが、松田聖子さんの曲。

この「ガラスの林檎」という曲は、作詞が松本隆さん、作曲が細野晴臣さんであり、松田聖子さんのその他の曲と同じように、超有名な方々による作詞/作曲の曲です。

「ガラスの林檎」🎵

蒼ざめた月が東からのぼるわ

丘の斜面ではコスモスが揺れてる

目を閉じてあなたの腕の中

気をつけてこわれそうな心

ガラスの林檎たち

私自身は、この歌は、歌詞や曲のイメージに対して、松田聖子さんの声では「甘すぎる」…という印象を持っていました。

しかし今日、3年ほど前に開催されたコンサートで「ガラスの林檎」を歌っている動画を見ました(聴きました)が、曲がリリースされた頃とは違って「甘すぎる」という印象はなくなり、逆にちょっとした「重み」のようなものも感じました。

上記の動画を見た後、シングルでリリースされた曲そのままを聴いて比べてみました。

私は、「甘さ」は無くなったことで、コンサートでの歌の方が良い印象を受けましたが、その代わり歌い方のちょっとした「クセ」が多くなっているような気がしました。

また、リリース当時の歌からは「初々しさ」を感じるのですが、コンサート版からは「貫禄」を感じます。

リリースされてから40年以上経っていますから、まあ、それは当然なのかもしれませんね…

40年ほど前にリリースされた日本の歌謡曲。

それらをあらためて聞いてみるのも、悪くないものです。