今日は、9月16日(月)。

昨日 15日(日)は、第36回ツール・ド・のと400が開催され、私はその1日コースに参加しました。

例年のツール・ド・のと400は、金沢をスタートしたら三日間をかけて能登/氷見を周り、金沢にゴールするツーリングイベントです。

私は去年初めてこのイベントの1日コースに参加し、kit100さん、kenshinさんと共に、初日の ”金沢から輪島まで” のコースを走りました(「ツール・ド・のと 1日コース 完走!」)。

ちなみに去年の三日目、”七尾から金沢まで” の1日コースにはteeenshuさんが参加しています。

今年のツール・ド・のと400ですが、私たちの間では、元旦に能登半島地震が発生したことで、

・能登を巡る道路には通行止め区間が多い

・輪島/七尾(和倉温泉)の宿泊施設の休館が続いている

など、影響が大きすぎて開催できないのではないか…と話していました。

しかし、大会実行委員会のご苦労があり、規模を縮小して開催される運びとなりました。

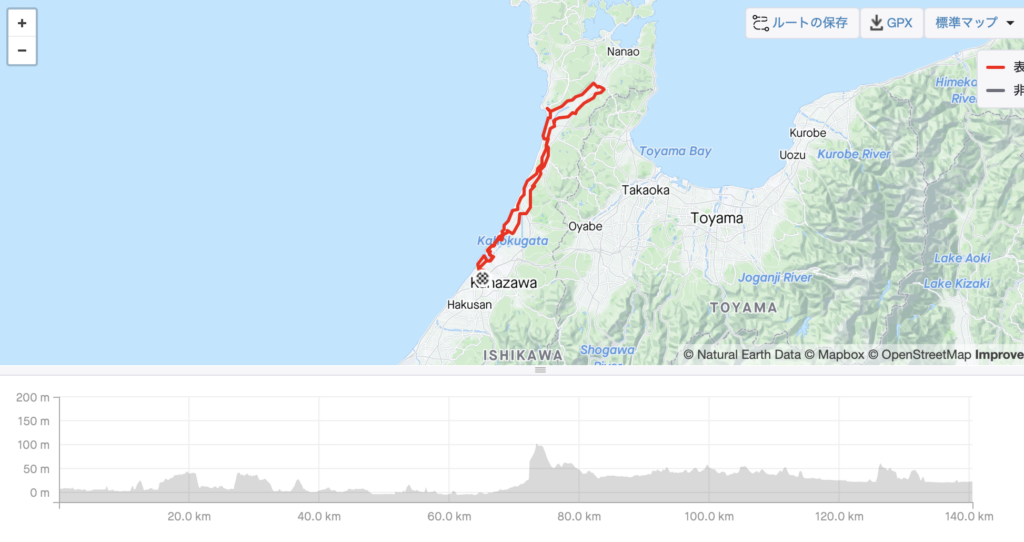

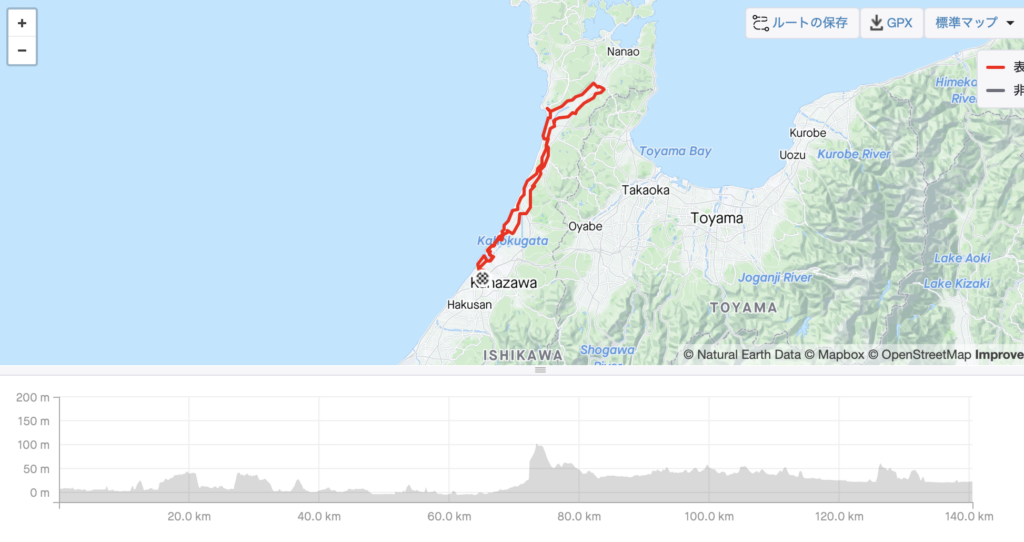

今年の大会は、

・金沢の西部緑地公園をスタート

・中能登町の道の駅で折り返す

・そしてスタート地点の西部緑地公園に帰ってくる

というコースでした。

走行距離 141km、獲得標高 682mと、コースプロファイルとしてはごく普通です。

昨年の”金沢から輪島まで”のコースは、走行距離 135km、獲得標高 968mだったので、昨年よりは走り易いコース設定だったように思います。

当日は、朝6時半ごろ自宅を出発し、まずはshunsukeさんをピックアップ。

スタート会場となる西部緑地公園の駐車場に到着したのは7時15分ごろ。

7時半過ぎにteeenshuさんと合流し、そこでスタートを待ちました。

実はこのとき、ちょっとしたことが…

スタートを待って並んでいると、テレビ金沢のクルーの方が、

「インタビュー、よろしいですか?」

と近づいてきました。

断るのも変なので、私はインタビューを受けました。

その後クルーの方は、会場で整列している人の中から、親子で参加されている方、カップルで参加されている方など、多くの方にインタビューを行っていました。

「まあ、おっさんのインタビューがテレビの放送で使われることは無いな」…

と思っていたのですが、夕方のニュースでツール・ド・のとのことが流れた際に、どうやら私のインタビューが使われたらしく、知り合いから

「テレビに映っていたよ!」

というLINEがいくつか届きました。

4つほど質問をされた中で、

「どんな想いでこの大会に参加されますか?」

という、ちょっと内容的に大きい、どう答えていいか困るような質問があったのですが、それに答えた内容がニュースに使われていました。

ちょっと恥ずかしいのですが、まあ、旅の恥はかき捨て、今回走ったことの記念…と思っておくことにします。

スタートして西部緑地公園を出発したら、最初の休憩ポイントである道の駅 ”内灘サンセットパーク” を目指します。

この区間、昨年は海側環状道路を走るコース設定でしたが、スムーズに走れずに大きなタイムロスをしたと感じていました。

今年はそれが改善されており、遠回りにはなりますが、もっと海沿いの車通りが少なく、信号も少ない道路を走るルートに変更されていました。

道の駅 ”内灘サンセットパーク” に到着したのは9:20。

私たちが、実際に西部緑地公園をスタートしたのは8:30ごろだったので、およそ1時間かかったことになります。

1時間ほどはかかっていますが、細い道を集団で走っていることを考えれば、十分スムーズに走れたと思います。

ちなみに、昨年の到着時刻は9:40であり、時間的に見れば20分の短縮が実現されています。

時間の短縮だけではなく、走行時の安全性、それと受けるストレスなどについても、かなり改善されたと思います。

振る舞いのお餅をいただき水を補給したら、すぐに再スタート。

つぎの休憩ポイント、宝達志水の ”やわらぎの郷” を目指します。

内灘までは、集団での走行だったこともあり、あまりペースを上げて走ることはできません。

ちなみに、走る隊列としては、先頭が私、二番手にshunsukeさん、最後尾はteeenshuさんという順番としました。

shunsukeさんは、今回が初めてのロングライドということもあり、しばらくはペースを上げずに走るようにしていました。

が、たまに振り返ってshunsukeの様子を見ていると、余裕十分な印象。

信号で止まった際に、

「もう少しペースを上げても大丈夫?」と聞いてみると、

「はい、全然大丈夫です」

と元気なお答え。

ということで、途中から少しペースを上げ、集団を抜いていくような走行に変わっていきました。

そして、10:40に宝達志水 ”やわらぎの郷” に到着。

ここでは赤コーラをいただき、そしておにぎりを頬張って再スタートしました。

また、

「どこかで必要になるかも」…

と思い、ソイジョイ1本をいただき、ポケットに入れておくことにしました。

再スタート後も、私たちはまずまずのペースで走行。

途中、同じユニフォームの中学生?2人組+実力者であろう方2人組のトレイン、そして親子の2人組にぶち抜かれました(おそらくは、どちらも35km/hオーバーでの巡航でしたね…)。

この先、この速いトレイン&親子の方々とは、

・休憩場所で合流

・私たちが先に再スタート

・そして、またぶち抜かれる…

ということを繰り返していくことになります。

つぎの休憩ポイントは、羽咋の気多大社。

この区間にはルート上に海岸が設定されており、車が走れる砂浜として有名な ”千里浜海岸” を走りました。

ただ、県外の方からすれば

「海岸を走ることができる、珍しい場所」

と感じるのでしょう、おそらく県外から参加された方でしょうが、波打ち際で自転車を止めて記念撮影している方がおられました。

しかし、地元民の私たちからすると、すでに車やオートバイで走ったことがありますし、もう珍しさはありません。

逆に、

「えー、ロードバイクに、塩風、塩水、それに砂がかかるじゃない…」

と、思ってしまいます。

そんな訳で、私たちは完全スルーで千里浜海岸を走り抜けました。

そして、羽咋の気多大社・駐車場に開設された休憩ポイントに、11:10に到着。

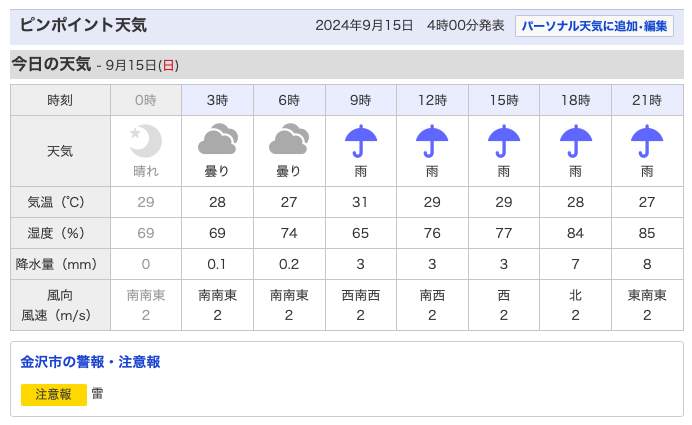

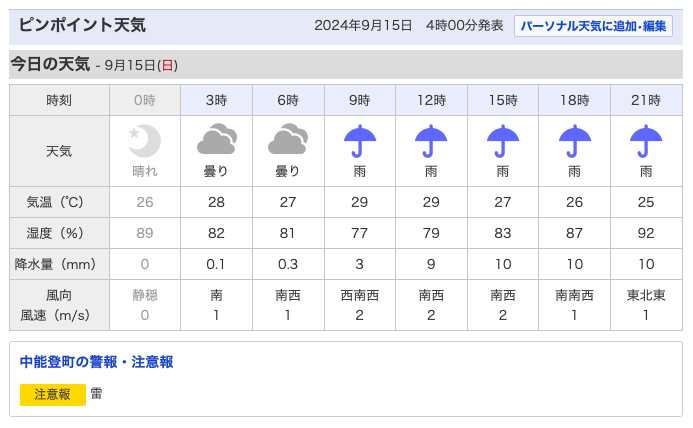

このとき、覚悟していた雨がまだ降っていないことに気がつきました。

とはいえ、これから向かう能登方面の空を見ると、黒い雲がどんよりと広がっています。

「このまま持ってくれるといいけど、さすがに無理かなぁ」…

そんな話をしながら水を補給して、ここではバナナをいただきました。

「雨が降り出す前にできるだけ先に進んで、一歩でもゴールに近づいておきたい」

ということで、ここでも短い休憩で再スタート。

つぎの休憩ポイント、昼食をとる中能登の道の駅 ”織姫の里なかのと” を目指します。

ちなみに、shunsukeさんの職場は中能登町の近く。

その職場の方々が、休憩ポイントの道の駅まで応援に来てくれているとのこと。

ということで、shunsukeさんの足に力が入ります。

例の通り速いトレインに抜かれたのですが、しばらくその後ろについて走ってみました。

shunsukeさんとteeenshuさんも、遅れることなく隊列を組んで走っています。

しかし、中学生と思しき若者がスピードを上げたことで全体の速度が上がり、トレインは走り去っていきました。

さすがにそれについていくことはせずに、元のペースに戻して走ることにしました。

自転車に乗っている最中は、誰も話をすることはありません。

しかし、一緒に隊列を組んで走っているときなどは、なんとなく相手の気持ちや考えていることがわかるような気がして、それはそれで楽しいというか、興味深いというか、面白いなぁと思います。

そして、中能登町の道の駅には、12:00に到着。

ここでは、shunsukeさんの職場の方々の声援を受けました。

手作りの応援の団扇まで作っていただいていました。

いやー、ありがとうございました。

ここでは、4種類のお弁当から好きなものを選ぶことができました。

私は、そうめんとお寿司のお弁当セットをチョイス。

美味しくいただきました。

中能登町では長めの休憩をとり、12:40に再スタート。

つぎの休憩ポイント、羽咋の ”コスモアイル羽咋” を目指します。

やや長めの休憩をとったことで、この後、例のトレイン/親子の方々と会うことはありませんでした。

しかし、これ以降の区間では、私たちよりも遅いスタートの方で、猛スピードで追い上げてきたグループにバンバン抜かれる…という状況が発生します。

”コスモアイル羽咋” には、13:20に到着。

この休憩ポイントでは水分の補給&振る舞いのアイスシューをいただきました。

走行距離が80kmを超えたこの辺りから、徐々にshunsukeさんとteeenshuさんのペースが落ちてきて、やや千切れがちに…

先頭を引く私もペースを落とし、ここから先は、怪我をしないように気をつけます。

少しストレッチをして、再スタートをしています。

つぎの休憩ポイントは、かほくの ”アクロス高松”。

国道159号線を走るこの区間はアップダウンが連続しており、知らない間に足が削られて行きます。

このためペースはさらに低下。

”アクロス高松” の写真はありませんが、14:00ごろに到着。

水の補給を行って、振る舞いのパイ、そしてポケットに入れていたソイジョイをいただきました。

国道159号線を抜けてかほくの埋立地に入ると、フラットで風がやや追い風に変化。

この助けを借りて、ペースが少し上がりました。

最後の休憩ポイントは、内灘の ”夢ミルク館”。

ここには、15:10に到着。

水の補給を行い、振る舞いのフローズンソフトクリームをいただきました。

(これが濃厚で、とっても美味でした)

この休憩ポイントでも、少しゆっくり休憩してからの再スタート。

そして、西部緑地公園に無事ゴールしたのは、16:20。

完走証をいただき、記念撮影をして解散となりました。

teeenshuさん、そしてshunsukeさん、どうもお疲れさまでした。

ロングライドが初体験だったshunsukeさんですが、これで自信がついたのではないでしょうか?

これからも、機会があれば、ぜひ一緒に走りましょう。

最後に、お世話いただいた大会の実行委員会の方々。

加えて、私たちが走るコースに立って、私たちに手を振って声援いただいた方々。

その方々に、心から感謝いたします。

そして、来年は、大会で能登路を走ることができるように、能登の道路をはじめとしたインフラの復旧、そして宿泊施設等の復興が進んでいることを願ってやみません。

加えて、地震で被害を受けた方々、ことに避難生活を続ておられる方々の、生活全般の再建が促進されることをお祈りいたします。

追伸

今回、走行動画を撮影する目的でアクションカメラを装備していました。

しかし、録画用のメモリーを持っていくのを忘れたため、撮影ができませんでした。

あー、大失敗でした…